Я умру на рассвете… Алексей Прасолов, поэт.

Я умру на рассвете…

«Горька судьба поэтов всех племён,

Тяжеле всех судьба казнит Россию».

В. Кюхельбекер

В 1964 году главный редактор «Нового мира» Александр Трифонович Твардовский опубликовал в своём журнале большую подборку, десять стихотворений никому тогда неизвестного провинциального поэта Алексея Прасолова. Сам автор был в это время в заключении и Твардовский, понимая, какой большой талант может просто пропасть, всё сделал для того, чтобы вытащить поэта из тюрьмы. И это ему удалось. Литераторы-современники сразу обратили внимание на творчество Алексея Прасолова, и ставили его в один ряд с самыми крупнейшими поэтами конца 20 века. Вот что писал о его поэзии

В.П. Астафьев: «…Алёша Прасолов, также его стихи — поразили меня с первого раза своей глубиной. Я думаю, и Лермонтов, а прежде всего „всем доступный“ Есенин, как раз и притягивают, до стона и слёз волнуют тем, что дотрагиваются в нас до того, что ноет, болит и светится внутри нас. И дано им было каким-то наитием, каким-то неведомым чувством коснуться того, что именуется высоко и справедливо — „волшебством поэзии“. Только поэзии, да ещё музыке, и дано растревожить в нас никем ещё не понятое и не объяснённое, слава Богу, чувство, в котором тоска по прекрасному, по лучшей своей и человеческой доле, мечты о всепрощении, желание любви и братства, и ещё чего-то как бы приближаются к тебе, делаются осязаемей. Недаром от музыки и поэзии плачут! Это плачут люди о себе, о лучшем в себе, о том, который задуман природой и где-то осуществлён даже, но самим собою подавлен, самим собою побужден ко злу и малодоступен добру».

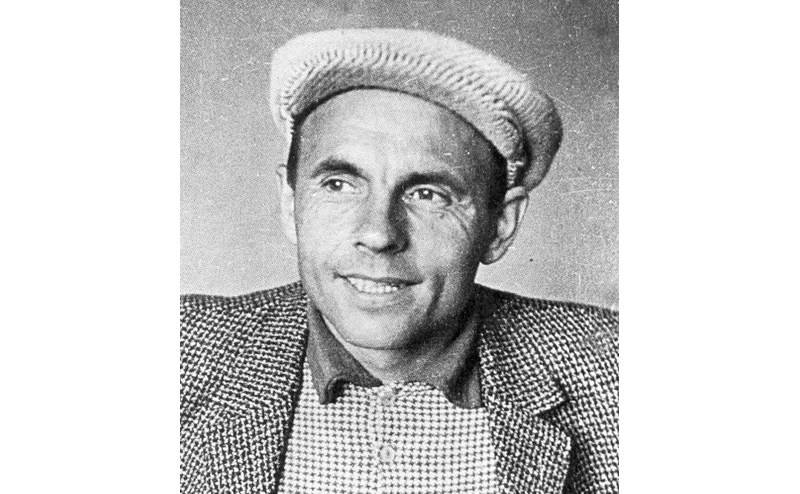

Поэзию Алексея Прасолова нельзя приравнять ни к какой из литературных групп. Ни к андеграунду, ни к эстрадной поэзии, ни к тихой лирики, хотя эти все деления условны. Многие сравнивали Алексея Прасолова с Николаем Рубцовым. В их судьбах много похожего. Безотцовщина, нелёгкое детство, а потом и вся жизнь. Они, даже, очень похожи на лицо. Правда, Прасолов на 6 лет старше. Поэзия Алексея Прасолова, как отмечали критики, всё же ближе к философской лирике Тютчева, к творчеству Н. Заболоцкого. Он также был редкий мастер индустриального пейзажа, в котором соединилось природное и рукотворное. Странно, но некоторых поэтов нельзя представить стариками. А вот Прасолова — можно. Это давно заметили многие. В нём не было лирического «безудержа» и самосожжения, как в Есенине или Рубцове. Однако и он рано сгорел, ещё больше озадачив всех насильственно прерванной судьбой. Что же его надломило? Ответ можно найти в его последних стихах, в письмах из больницы, где он лечился от туберкулёза, к жене, и поздних его высказываниях.

«Рая, здравствуй!

Как было бы хорошо, если бы это моё — здравствуй, подняло тебя на ноги, сбило с тебя проклятый грипп… Гадко моё положение, не слаще — твоё. И это на всю жизнь? Видно, в основном — да. Ведь мы никогда не думали о себе, о своём здоровье, о своих судьбах так, как о них печётся „…“ слизь. Моё больничное положение. Уже третья по счёту палата — 5-ая, 16-ая, а теперь — 15-ая. Лечат. Будет, видно, операция. Страшное — не она. Моё послебольничное будущее — без будущего. Вот что не страшно, а просто обрывисто. Вот и всё. Моя никчемность на свете уже настолько осознана, что я явственно вижу: как я последний раз вхожу к этим сволочам с этим вопросом — нужен ли я? — как выхожу от них, от этой партийной слизи, без отчаянья, без нужды уже в людях и в жизни. Остальное- дело доли секунд…

Алексей. 20 декабря 1971.»

«Здравствуй, Рая!

Твоё письмо. Боль, какая-то взвивхрённость… Хемингуэй? „Старик и море“? Я с удовольствием бы перечитал всего папу Хэма. Да, человека нельзя победить. Но зато можно убить. Написал матери то, что говорил тебе. Освобождение, а не приспособление к скверне этой жизни. Здесь хоть кого сломят… Не тоскуй о том, у кого одна-единственная дорога. Как судьба. Твоя связана со всеми, кто помогает выжить. Моя — иная.

Целую. Алексей.»

«2 января 1972 года. Больница. Воронеж.

Рая1

… Всё, что впереди, лишено смысла. Я вряд ли пробуду здесь столько, сколько нужно для излечения, ибо другое уже неизлечимо — сознание именно бессмысленности существования — больного или здорового — всё равно.

Ждать мне нечего, торопиться тоже некуда — пусть всё идёт свом чередом — ни помогать, ни мешать не надо.

Ты же не должна быть причастна ко всему этому…

Здесь я пробуду по возможности, — быть может, хватит сил написать задуманное — памяти Твардовского… Будущего тебе и Мише…

А. Прасолов

P.S… За себя перед Богом отчитаюсь…»

К началу 60-х годов в его стихах всё чаще видны сложные, даже драматические душевные состояния, растерянность и озадаченность: «Я у грани страданья. Я к ней обречённо иду». Поэт с горечью видит, как люди играют в любовь, их мечты разительно расходятся с повседневьем. К началу 70-х это недовольство оборачивается душевными метаниями и тупиками. Жизнь его становится сплошным кочевьем, с 1951 по 1970 год он переменил 23 места, дважды был в заключении. Казалось, что он порой намеренно хотел выбиться за рамки общепринятого, переступать нормы, нарушать правила, чтобы не быть как все, испытать что-то необычное и острое, заглянуть за «край». «Страна — инкубатор, писал он. — Нивелировка сплошная. Отсюда и безликость всего, что создаётся, ибо мы — порождение этой безликой массы. Духовных исканий нет, ибо нет духовной жизни, единого дыхания человеческой веры». Его мучит последовательное преобладание материального над духовным: «Железа, вещей в мире больше, чем человеческого, и чем дальше, тем больше». Одно из последних своих стихотворений — это настоящее прощание с миром, с людьми.

Я умру на рассвете,

В предназначенный час.

Что ж, одним на планете

Станет меньше средь нас.

Не рыдал на могилах,

Не носил к ним цветов,

Только всё же любил их

И прийти к ним готов.

Я приду на рассвете

Не к могилам — к цветам,

Всё, чем жил я на свете,

Тихо им передам.

К лепесткам красногубым,

К листьям, ждущим луча,

К самым нежным и грубым

Наклонюсь я, шепча:

«Был всю жизнь в окруженье.

Только не был в плену.

Будьте вы совершенней

Жизни той, что кляну.

Может, люди немного

Станут к людям добрей.

Дайте мне на дорогу

Каплю влаги своей.

Окруженье всё туже,

Но, душа, не страшись:

Смерть живая — не ужас,

Ужас — мёртвая жизнь».

Эти все свои переживания и мучения 2 февраля 1972 года Алексей Прасолов прервал сам. Нам, простым смертным, с нашими земными представлениями о жизни и смерти, судить поэтов нельзя. Да мы и не можем их судить! Они живут иной жизнью, совсем не так, как мы, по-иному, видят и воспринимают нас окружающий мир, во много крат больше и чаще переживают и восстают против несовершенности мира. И, ища гармонию, чаще сгорают. Часто в самые творческие зрелые годы. Они не могут, как мы спасаться. А мы, то есть простой народ, во время всяких напастей спасаемся только природными инстинктами. Об этом очень точно писал в своей книге о революционных днях «Окаянные дни» Иван Алексеевич Бунин: «Люди спасаются только слабостью своих способностей — слабостью воображения, недуманием, недодумыванием».

В 1983 году выдающийся критик, историк Вадим Валерьянович Кожинов был составителем книги «Страницы современной лирики». И первым поэтом, чьи стихи начинали книгу, был именно Алексей Прасолов. Вот что писал Вадим Кожинов о стихах, которые вошли в книгу: «…Тот, кто ждёт от этой книги развлечения и поверхностных эффектов, может отложить её в сторону. Но тот, кто готов потрудиться разумом и сердцем, будет щедро вознаграждён — ему откроется полное смысла современное поэтическое творчество, которое способно помочь юному человеку утвердиться в жизни, определить своё отношение к миру».

Эти слова можно отнести ко всему творчеству выдающегося русского поэта Алексея Прасолова. Конечно, это имя не так известно читающей публике. Поэт и при жизни не любил выделяться, продвигать свои стихи в печать, да он этого и не хотел делать, как и многие другие русские поэты. Ему помогали те, кто понимал поэтический уровень Прасолова. Их, этих людей, было не так уж и много, но они были. В зрелые годы он писал скупо и с перерывами. Причину этого лучше всего объясняет его собственные слова: «Подогнать, поторопить себя чем-то извне я не могу. Это (речь идёт о поэтическом творчестве) внутренняя стихия, родственная любви. Ни с чем иным она так не сходна, как с любовью, — её не остановишь, когда придёт, не вызовешь насильно». Алексей Прасолов и стал, в конечном счете, подлинным поэтом, потому что творил именно по такому закону. Здесь сразу вспоминаются стихи Рубцова о поэзии: «И вот поэзия, она звенит, её не остановишь, А замолчит, напрасно стонешь, Она незрима и вольна! Возвысит нас или унизит, Но всё равно возьмёт своё, И не она от нас зависит, А мы зависим от неё».

Алексей Тимофеевич Прасолов родился в 1930 году в селе Ивановка под Россошью Воронежской области в крестьянской семье. Ещё в его детские годы отец оставил семью, а позднее погиб на фронте. В 1942−43 годах родные места Алексея Прасолова оказались в оккупации, и на его долю выпало немало тяжёлых испытаний. В послевоенные годы он окончил Россошанское педагогическое училище, преподавал в школе, затем перешёл на газетную работу. В 1950−60 -е годы занимал разные должности — начиная с корректора в газетах Воронежской области. В 1961−64 годах работал на рудниках и стройках, т. е. отбывал наказания. Писал с отроческих лет; впервые стихи были опубликованы в районной газете в 1949 году. Но настоящей зрелости поэт достиг лишь через полтора десятилетия. Большую роль в творческой судьбе Алексея Прасолова сыграла критик Инна Ростовцева.

13 октября 2015 года замечательному русскому поэту Алексею Прасолову исполнилось бы 85 лет.

* * *

О лето, в мареве проселка

Какая сила ходит тут!

Как настороженно и колко

Колосья в грудь меня клюют.

Среди людской горячей нивы

Затерян колосом и я,

И сердце полнится наливом –

Целебным соком бытия.

И где расти нам – не поспоришь:

Кому – зола, кому – песок.

Хранит размывчивость и горечь

Незамутненный терпкий сок.

И как я жил? И что я думал?..

Войди неяркою на миг –

И ты поймешь в разгуле шума

Шершавый шорох слов моих.

1964

* * *

Деревья бьет тяжелый ветер.

Водою тучи изошли.

В пожарно-красные просветы

Гляжу из сумрака земли.

А мокрый сумрак шевелится –

В порывах шумной маеты

На ветках вырезались листья,

Внизу прорезались цветы.

Пронзительно побеги лезут.

Возносится с вершиной грач.

Растут столбы, растет железо

В просветы выстреливших мачт.

И вся в стремительном наклоне,

В какой-то жажде высоты,

По ветру вытянув ладони,

Пробилась утренняя ты.

1964

* * *

Поднялась из тягостного дыма,

Выкруглилась в небе –

И глядит.

Как пространство

Стало ощутимо!

Как сквозное что-то холодит!

И уже ни стены,

Ни затворы,

Ни тепло зазывного огня

Не спасут…

И я ищу опоры

В бездне,

Окружающей меня.

Одарив

Пронзительным простором

Ночь встает,

Глазаста и нага.

И не спит живое –

То, в котором

Звери чуют брата и врага.

1967

* * *

Я услышал: корявое дерево пело,

Мчалась туч торопливая, темная сила

И закат, отраженный водою несмело,

На воде и на небе могуче гасила.

И оттуда, где меркли и краски и звуки,

Где коробились дальние крыши селенья,

Где дымки – как простертые в ужасе руки,

Надвигалось понятное сердцу мгновенье.

И ударило ветром, тяжелою массой,

И меня обернуло упрямо за плечи,

Словно хаос небес и земли поднимался

Лишь затем, чтоб увидеть лицо человечье.

1965

* * *

Налет каменеющей пыли –

Осадок пройденного дня –

Дождинки стремительно смыли

С дороги моей и с меня.

И в гуле наклонного ливня,

Сомкнувшего землю и высь,

Сверкнула извилина длинно,

Как будто гигантская мысль.

Та мысль, чья смертельная сила

Уже не владеет собой,

И все, что она осветила,

Дано ей на выбор слепой.

1965

* * *

Я хочу, чтобы ты увидала:

За горой, вдалеке, на краю

Солнце сплющилось, как от удара

О вечернюю землю мою.

И как будто не в силах проститься,

Будто солнцу возврата уж нет,

Надо мной безымянная птица

Ловит крыльями тающий свет.

Отзвенит – и в траву на излете,

Там, где гнезда от давних копыт.

Сердца птичьего в тонкой дремоте

День, пропетый насквозь, не томит.

И роднит нас одна ненасытность –

Та двойная знакомая страсть,

Что отчаянно кинет в зенит нас

И вернет – чтоб к травинкам припасть.

1965

* * *

Вознесенье железного духа

В двух моторах, вздымающих нас.

Крепко всажена в кресло старуха,

Словно ей в небеса не на час.

И мелькнуло такое значенье,

Как себя страховала крестом,

Будто разом просила прощенья

У всего, что прошло под винтом.

А под крыльями – пыльное буйство.

Травы сами пригнуться спешат.

И внезапно – просторно и пусто,

Только кровь напирает в ушах.

Напрягает старуха вниманье,

Как праматерь, глядит из окна.

Затерялись в дыму и тумане

Те, кого народила она.

И хотела ль того, не хотела –

Их дела перед ней на виду.

И подвержено все без раздела

Одобренью ее и суду.

1966

* * *

Вокзал с огнями неминуем.

Прощальный час – над головой.

Дай трижды накрест поцелуем

Схватить последний шепот твой.

И, запрокинутая резко,

Увидишь падающий мост

И на фарфоровых подвесках –

Летящий провод среди звезд.

А чтоб минута стала легче,

Когда тебе уже невмочь,

Я, наклонясь, приму на плечи

Всю перекошенную ночь.

1966

* * *

И что-то задумали почки,

Хоть небо – тепла не проси,

И красные вязнут сапожки

В тяжелой и черной грязи.

И лучшее сгинуло, может,

Но как мне остаться в былом,

Когда эти птицы тревожат,

Летя реактивным углом.

Когда у отвесного края

Стволы проступили бело,

И с неба, как будто считая,

Лучом по стволам провело.

И капли стеклянные нижет,

Чтоб градом осыпать потом,

И, юное, в щеки мне дышит

Холодным смеющимся ртом.

1966

* * *

Когда несказанное дышит,

Когда настигнутое жжет,

Когда тебя никто не слышит

И ничего уже не ждет, –

Не возвещая час прихода,

Надеждой лишней не маня,

Впервые ясная свобода

Раздвинет вдруг пределы дня.

И мысль, как горечь, – полной мерой.

И вспышка образа – в упор,

Не оправданье чье-то веры,

Неверящим – не приговор.

На них ли тратить час бесценный?

Ты вне назойливых страстей…

Здесь – искупление измены

Свободе творческой твоей.

1967

* * *

Давай погасим свет –

Пускай одна

Лежит на подоконнике

Луна.

Пускай в родное

Тихое жилье

Она вернет

Спокойствие мое.

И, лица приподняв,

Услышим мы,

Как звуки к нам

Идут из полутьмы.

В них нет восторга

И печали нет,

Они – как этот

Тонкий полусвет.

А за окном

Такая глубина

Что, может, только

Музыке дана.

И перед этой

Странной глубиной

Друг друга мы

Не узнаем с тобой.

1968

* * *

В этом доме опустелом

Лишь подобье тишины.

Тень, оставленная телом,

Бродит зыбко вдоль стены.

Чуть струится в длинных шторах

Дух тепла – бродячий дух.

Переходит в скрип и шорох

Недосказанное вслух.

И спохватишься порою

И найдешь в своей судьбе:

Будто все твое с тобою,

Да не весь ты при себе.

Время сердца не обманет:

Где ни странствуй, отлучась,

Лишь сильней к себе потянет

Та, оставленная, часть.

1968

* * *

Мирозданье сжато берегами,

И в него, темна и тяжела,

Погружаясь чуткими ногами,

Лошадь одинокая вошла.

Перед нею двигались светила,

Колыхалось озеро без дна,

И над картой неба наклонила

Многодумно голову она.

Что ей, старой, виделось, казалось?

Не было покоя средь светил:

То луны, то звездочки касаясь,

Огонек зеленый там скользил.

Небеса разламывало ревом,

И ждала – когда же перерыв,

В напряженье кратком и суровом,

Как антенны, уши навострив.

И не мог я видеть равнодушно

Дрожь спины и вытертых боков,

На которых вынесла послушно

Тяжесть человеческих веков.

1965

* * *

Лежала, перееханная скатом,

Дышала телом, вдавленным и смятым.

И видела сквозь пленку стылых слез,

Как мимо, смертоносно громыхая,

Огромное, глазастое – неслось.

И напряглась мучительно-живая,

О милости последней не прося,

Но, в ноздри ей ударив сгустком дыма,

Торжественно, замедленно и мимо

Прошла колонна вся.

Машины уносили гул и свет,

Выравнивая скорость в отдаленье,

А мертвые глаза собачьи вслед

Глядели в человечьем напряженье,

Как будто все, что здесь произошло,

Вбирали, горестно осмыслить силясь,

И непонятны были им ни зло,

Ни поздняя торжественная милость.

1965

НА РЕКЕ

Воткнулись вглубь верхушки сосен,

Под ними млеют облака,

И стадо медленно проносит

По ним пятнистые бока.

И всадник, жаром истомленный,

По стремя ярко освещен

Там, где разлился фон зеленый,

И черен там, где белый фон.

А я курю неторопливо

И не хочу пускаться вплавь

Туда, где льется это диво

И перевертывает явь.

1971

* * *

И осень бесконечно длится,

И дымом отдает асфальт,

И эти сорванные листья

В дорожном вихре нарасхват.

Пестрят вокруг в холодном жженье

Во рву, на ветровом стекле, –

И, словно жизни продолженье,

Их маета по всей земле.

Но вдруг заметишь, как над нами

Ненарушимую, одну

Деревья бережно ветвями

Пронизывают тишину.

И поднимают выше, выше,

Как емкий купол,

Чтобы смог

Ты в странной четкости расслышать

И шум, и гул, и чей-то вздох.

1971

* * *

Зажми свою свежую рану,

Пусть кровь одиноко не свищет,

Она, как душа в нашем теле,

Смертельного выхода ищет.

В глаза ли глубокие гляну –

Живое в них дышит сознанье,

Что рана – твое обретенье,

А с ним ты сильнее страданья.

И словно отысканный выход –

В душе отступившая смута,

И, ясная в трепете боли,

Начальная светит минута.

А мы осененно и тихо

Столпились, чего-то не смея:

В животном предчувствии доли

Нетронутым рана страшнее.

1969

* * *

4.00. 22 июня 1941

Когда созреет срок беды всесветной,

Как он трагичен, тот рубежный час,

Который светит радостью последней,

Слепя собой неискушенных нас.

Он как ребенок, что дополз до края

Неизмеримой бездны на пути, –

Через минуту, руки простирая,

Мы кинемся, но нам уж не спасти…

И весь он – крик, для душ не бесполезный,

И весь очерчен кровью и огнем,

Чтоб перед новой гибельною бездной

Мы искушенно помнили о нем.

1963

* * *

Листа несорванного дрожь,

И забытье травинок тощих,

И надо всем еще не дождь,

А еле слышный мелкий дождик.

Сольются капли на листе,

И вот, почувствовав их тяжесть,

Рожденный там, на высоте,

Он замертво на землю ляжет.

Но все произойдет не вдруг:

Еще – от трепета до тленья –

Он совершит прощальный круг

Замедленно – как в удивленье.

А дождик с четырех сторон

Уже облег и лес и поле

Так мягко, словно хочет он,

Чтоб неизбежное – без боли.

1971

* * *

И вдруг за дождевым

навесом

Все распахнулось под горой,

Свежо и горько пахнет лесом –

Листвой и старою корой.

Все стало чистым и наивным,

Кипит, сверкая и слепя,

Еще взъерошенное ливнем

И не пришедшее в себя.

И лесу точно нет и дела,

Что крайний ствол наперекос,

В изломе розовато-белом –

Как будто выпертая кость.

Еще поверженный не стонет,

Еще, не сохнув, не скрипит,

Обняв других, вершину клонит,

Но не мертвеет и не спит.

Восторг шумливо лист колышет,

Тяжел и груб покой ствола,

И обнаженно рана дышит,

И птичка, пискнув, замерла.

1972

* * *

А. Т. Т

Как ветки листьями облепит,

Растают зимние слова,

И всюду слышен клейкий лепет –

Весны безгрешная молва.

И сколько раз дано мне встретить

На старых ветках юных их –

Еще не полных, но согретых,

Всегда холодных, но живых?

Меняй же, мир, свои одежды,

Свои летучие цвета,

Но осени меня, как прежде,

Наивной зеленью листа.

Под шум и лепет затоскую,

Как станет горько одному,

Уйду – и всю молву людскую –

Какая б ни была – приму.

1970

* * *

Ты вернула мне наивность.

Погляди – над головой

Жаворонок сердце вынес

В светлый холод ветровой.

Расколдованная песня!

Вновь я с травами расту,

И по нити по отвесной

Думы всходят в высоту.

Дольним гулом, цветом ранним

Закачавшимся вдали,

Сколько раз еще воспрянем

С первым маревом земли!

Огневое, молодое

Звонко выплеснул восток.

Как он бьется под ладонью –

Жавороночий восторг!

1964

* * *

Водою розовой – рассвет.

В рассветах повторенья нет.

И кажется, в ночи решалось,

Какою быть она должна —

И переливчатая алость,

И тучи дымная усталость,

И голубая глубина.

Как непривычно день начать!

Теней обрывки на плечах.

Как будто из вчерашней жизни,

Неискушенный, я встаю.

Огни, уйдите! Солнце, брызни!

Живущий — в тело,

в сердце,

в мысли

Вбираю огненность твою.

И что-то въевшееся в нас

Ты выжигаешь всякий раз,

Чтоб сокровенное открылось

Перед землею и тобой,

И жизнь опять щедра на милость,

Восполнив дней необратимость

Неугасимой новизной.

1964

* * *

В бессилье не сутуля плеч,

Я принял жизнь. Я был доверчив.

И сердце не умел беречь

От хваткой боли человечьей.

Теперь я опытней. Но пусть

Мне опыт мой не будет в тягость:

Когда от боли берегусь,

Я каждый раз теряю радость.

1963

* * *

Когда бы все, чего хочу я,

И мне давалось, как другим,

Тревогу темную, ночную

Не звал бы именем твоим.

И самолет, раздвинув звезды,

Прошел бы где-то в стороне,

И холодком огромный воздух

Не отозвался бы во мне.

От напряженья глаз не щуря,

Не знал бы я, что пронеслось

Мгновенье встречи — черной

бурей

Покорных под рукой волос.

Глаза томительно-сухие

Мне б не открыли в той судьбе,

Какие жгучие стихии

Таишь ты сдержанно в себе.

Все незнакомо, как вначале:

Открой, вглядись и разреши!..

За неизведанностью дали –

Вся неизведанность души.

И подчиняться не умея

Тому, что отрезвляет нас,

И слепну в медленном огне я,

И прозреваю каждый час.

1963

* * *

Широкий лес остановил

Ночных ветров нашествие,

И всюду – равновесье сил,

И дым встает торжественный.

Шурши, дубовый лес, шурши

Пергаментными свитками,

Моей заждавшейся души

Коснись ветвями зыбкими!

За речкой, трепетной до дна.

За медленными дымами

Опять зачуяла она

Огромное, родимое.

И все как будто обрело

Тончайший слух и зрение,

И слышит и глядит светло

В минутном озарении.

Сквозит и даль и высота,

И мысль совсем не странная,

Что шорох палого листа

Отдастся в мироздании.

В осеннем поле и в лесу,

С лучом янтарным шествуя,

Я к людям утро донесу

Прозрачным и торжественным.

1963

* * *

Коснись ладонью грани горной –

Здесь камень гордо воплотил

Земли глубинный, непокорный

Избыток вытесненных сил.

И не ищи ты бесполезно

У гор спокойные черты:

В трагическом изломе – бездна,

Восторг неистовый – хребты.

Здесь нет случайностей нелепых:

С тобою выйдя на откос,

Увижу грандиозный слепок

Того, что в нас не улеглось.

1963

* * *

Грязь колеса жадно засосала,

Из-под шин – ядреная картечь.

О дорога! Здесь машине мало

Лошадиных сил и дружных плеч.

Густо кроют мартовское поле

Злые зерна – черные слова.

Нам, быть может, скажут:

не грешно ли

После них младенцев целовать?..

Ну, еще рывок моторной силы!

Ну, зверейте, мокрые тела!

Ну, родная мать моя Россия,

Жаркая, веселая – пошла!

Нет, земля, дорожное проклятье –

Не весне, не полю, не судьбе.

В сердце песней – нежное зачатье,

Как цветочным семенем – в тебе.

И когда в единстве изначальном

Вдруг прорвется эта красота,

Людям изумленное молчанье

Размыкает грешные уста.

1964

* * *

Шнуры дымились. Мы беды не ждали,

И с горьких губ проклятье сорвалось,

Когда он встал на каменном увале –

Весенней силой вынесенный лось.

Он весь был клич – горячий и упругий,

И, принимая ветер на рога,

Он чуял в нем и брачный зов подруги,

И дальнее дыхание врага.

Была минута – из-за глыб молчащих

Стремительно, как бедственный сигнал,

Навстречу лосю вырвался запальщик

И с гулким криком шапкой замахал.

Стояло солнце диском дымно-черным.

Опали камни. Эхо улеглось.

С обломком ветки на рогах точеных

Мелькал в просветах оглушенный лось.

Ничком лежало свернутое тело.

Открытый рот, как омертвелый крик.

На много метров шапка отлетела,

И чуть дымился стиснутый пальник.

Вы эту силу юную измерьте

В ее живой бесстрашной наготе.

Кричат словами – о нелепой смерти,

Молчаньем – о спасенной красоте.

1963

МОСТ

Погорбившийся мост сдавили берега,

И выступили грубо и неровно

Расколотые летним солнцем бревна,

Наморщилась холодная река,

Течением размеренно колебля

Верхушку остро выгнанного стебля,

Который стрелкой темный ход воды,

Не зная сам зачем, обозначает, –

И жизнь однообразьем маеты

Предстанет вдруг – и словно укачает.

Ты встанешь у перил. Приложишь меру.

Отметишь мелом. Крепко сплюнешь сверху.

Прижмешь коленом свежую доску,

И гвоздь подставит шляпку молотку

И тонко запоет – и во весь рост

Ты вгонишь гвоздь в погорбившийся мост.

И первый твой удар – как бы со зла,

Второй удар кладешь с присловьем хлестким,

А с третьим струнно музыка пошла

По всем гвоздям, по бревнам и по доскам.

Когда же день утратит высоту,

И выдвинется месяц за плечами,

И свет попеременно на мосту

Метнут машины круглыми очами –

Их сильный ход заглушит ход воды,

И, проходящей тяжестью колеблем,

Прикрыв глаза, себя увидишь ты

В живом потоке напряженным стеблем.

1965

* * *

Тянулись к тучам, ждали с высоты

Пустым полям обещанного снега,

В котором есть подобье доброты

И тихой радости.

Но вдруг с разбега

Ударило по веткам молодым,

Как по рукам, протянутым в бессилье,

Как будто не положенного им

Они у неба темного просили.

И утром я к деревьям поспешил.

Стволов дугообразные изгибы,

Расщепы несогнувшихся вершин,

Просвеченные ледяные глыбы,

Висячей тяжестью гнетущие мой лес,

Увидел я… И все предстало здесь

Побоищем огромным и печальным.

И полоса поникнувших берез,

С которой сам я в этом мире рос,

Мне шествием казалась погребальным.

Когда ж весною белоствольный строй

Листвою брызнул весело и щедро,

Дыханье запыхавшегося ветра

Прошло двойным звучаньем надо мной.

Живое лепетало о живом,

Надломленное стоном отвечало.

Лишь сердце о своем пережитом

Искало слов и трепетно молчало.

1966

* * *

Схватил мороз рисунок пены,

Река легла к моим ногам –

Оледенелое стремленье,

Прикованное к берегам.

Не зря мгновения просил я,

Чтобы, проняв меня насквозь,

Оно над зимнею Россией

Широким звоном пронеслось.

Чтоб неуемный ветер дунул,

И, льдами выстелив разбег,

Отозвалась бы многострунно

Система спаянная рек.

Звени, звени! Я буду слушать –

И звуки вскинутся во мне,

Как рыб серебряные души

Со дна к прорубленной луне.

1964

* * *

Сюда не сходит ветер горный.

На водах – солнечный отлив.

И лебедь белый, лебедь черный

Легко вплывают в объектив.

Как день и ночь. Не так ли встретил

В минуту редкостную ты

Два проявленья в разном свете

Одной и той же красоты?

Она сливает в миг единый

Для тех, кто тайны не постиг,

И смелую доступность линий,

И всю неуловимость их.

Она с дичинкой от природы:

Присуще ей, как лебедям,

Не доверять своей свободы

Еще неведомым рукам.

1963

* * *

Все, что было со мной, – на земле.

Но остался, как верный залог,

На широком, спокойном крыле

Отпечаток морозных сапог.

Кто ступал по твоим плоскостям,

Их надежность сурово храня,

Перед тем, как отдать небесам

Заодно и тебя и меня?

Он затерян внизу навсегда.

Только я, незнакомый ему,

Эту вещую близость следа

К облакам и светилам – пойму.

Нам сужден проницательный свет,

Чтоб таили его, не губя,

Чтобы в скромности малых примет

Мы умели провидеть себя.

1964

* * *

Опять над голым многолюдьем

Июля солнечная власть,

И каждый рад открытой грудью

К земле по-древнему припасть.

Чей это стан? Какое племя?

Куда идет? Что правит им?..

Но не теряет облик время,

И в людях он невытравим.

Любой здесь временем помечен,

И оттого еще светлей

Святое утро человечье

Сквозит в невинности детей.

Дай подышать на пляже всласть им

Они в неведенье – и пусть.

И знай, что истинное счастье

Слегка окрашивает грусть.

А речка мирно лижет ноги

Своим холодным языком.

Какие ждут еще тревоги

Тебя, лежащего ничком?

Тебе от них не отрешиться,

Они овеяли твой путь,

И сердце в шар земной стучится:

Мы жили в мире – не забудь.

1963

* * *

В ночи заботы не уйдут –

Вздремнут с открытыми глазами.

И на тебя глядит твой труд,

Не ограниченный часами.

И сколько слов из-под пера,

Из-под резца горячих стружек,

Пока частицею добра

Не станет мысль, с которой сдружен.

Светла, законченно-стройна,

Чуть холодна и чуть жестока,

На гордый риск идет она,

Порой губя свои истоки.

Не отступая ни на пядь

Перед безмыслием постылым,

Она согласна лишь признать

Вселенную своим мерилом.

1963

* * *

Р. А.

Отдамся я моей беде,

Всему, что слишком кратко

встретил,

И, отраженную в воде,

Тебя слепой расплещет ветер.

И, солнце с холодом смешав,

Волна запросится в ладони,

И пробежит по камышам

Мгновенье шумно-молодое.

Тогда услышу у воды,

Как весь насквозь

просвистан невод,

И навсегда твои следы

На берегу окаменеют.

Пройдя певучею тропой,

Заполнит память их, как чаши,

Чтобы продлился праздник мой

Хотя бы в слове прозвучавшем.

1966

* * *

И я опять иду сюда,

Томимый тягой первородной,

И тихо в пропасти холодной

К лицу приблизилась звезда.

Опять знакомая руке

Упругость легкая бамбука,

И ни дыхания, ни звука –

Как будто все на волоске.

Не оборвись, живая нить!

Так стерегуще все, чем жил я,

Меня с рассветом окружило,

Еще не смея подступить,

И, взгляд глубоко устремя,

Я вижу: суетная сила

Еще звезду не погасила,

В воде горящую стоймя.

1967

* * *

Зачем так долго ты во мне?

Зачем на горьком повороте

Я с тем, что будет, наравне,

Но с тем, что было, не в расчете?

Огонь высокий канул в темь,

В полете превратившись в камень,

И этот миг мне страшен тем,

Что он безлик и безымянен,

Что многозвучный трепет звезд

Земли бестрепетной не будит,

И ночь – как разведенный мост

Меж днем былым и тем, что будет.

1963

* * *

В эту ночь с холмов, с булыжных улиц

Собирались силы темных вод.

И когда наутро мы проснулись,

Шел рекой широкий ледоход.

Размыкая губы ледяные,

Говорила вольная вода.

Это было в мире не впервые,

Так зачем спешили мы сюда?

А река – огромная, чужая,

Спертая – в беспамятстве идет,

Ничего уже не отражая

В мутной перекошенности вод.

От волны – прощальный холод снега,

Сочный плеск – предвестье первых слов,

И кругом такой простор для эха,

Для далеких чьих-то голосов.

Нет мгновений кратких и напрасных –

Доверяйся сердцу и глазам:

В этот час там тихо светит праздник,

Неподвластный нам.

1969

* * *

И вышла мачта черная – крестом,

На барже камень, сваленный холмом,

И от всего, что плыло мне навстречу,

Не исходило человечьей речи.

И к берегам, где меркли огоньки,

Вода ночная в ужасе бросалась,

А после долго посреди реки

Сама с собой с разбегу целовалась.

Сгустилась темь. Костер совсем потух.

Иными стали зрение и слух.

Давно уж на реке и над рекою

Все улеглось. А что-то нет покоя.

1970

* * *

Гляжу в ночи на то, что прожил.

Была весна. И был разлив.

С годами сердце стало строже,

Себя ревниво сохранив.

И, верное своей природе,

Оно не чуждо дню весны,

Но в нем теперь не половодье,

А просветленность глубины.

1963

* * *

Тревога военного лета.

Опять подступает к глазам

Шинельная серость рассвета,

В осколочной оспе вокзал.

Спешат санитары с разгрузкой.

По белому красным – кресты.

Носилки пугающе узки,

А простыни смертно чисты.

До жути короткое тело

С тупыми обрубками рук

Глядит из бинтов онемело

На детский глазастый испуг.

Кладут и кладут их рядами,

Сквозных от бескровья людей.

Прими этот облик страданья

Мальчишеской жизнью твоей.

Забудь про Светлова с Багрицким,

Постигнув значенье креста,

Романтику боя и риска

В себе задуши навсегда!

Душа, ты так трудно боролась…

И снова рвалась на вокзал,

Где поезда воинский голос

В далекое зарево звал.

Не пряча от гневных сполохов

Сведенного болью лица,

Во всем открывалась эпоха

Нам – детям ее – до конца.

…Те дни, как заветы, в нас живы.

И строгой не тронут души

Ни правды крикливой надрывы,

Ни пыл барабанящей лжи.

1963

* * *

Ты глаза смежила,

Прервала ночной рассказ,

Руки сонные сложила,

В моем сердце улеглась.

Тихо вздрагивают брови,

Ветер падает на грудь,

И во сне он так неровен –

Дальний путь, родимый путь.

Спи под мерное качанье.

я потом скажу – гляди,

Что осталось за плечами,

Что открылось впереди.

1964

* * *

Лес расступится – и дрогнет,

Поезд – тенью на откосах,

Длинно вытянутый грохот

На сверкающих колесах.

Раскатившаяся тяжесть,

Мерный стук на стыках стали,

Но, от грохота качаясь,

Птицы песен не прервали.

Прокатилось, утихая,

И над пропастью оврага

Только вкрадчивость глухая

Человеческого шага.

Корни выползли ужами,

Каждый вытянут и жилист,

И звериными ушами

Листья все насторожились.

В заколдованную небыль

Птица канула немая,

И ногой примятый стебель

Страх тихонько поднимает.

1966

* * *

Одним окном светился мир ночной,

Там мальчик с ясным отсветом на лбу,

Водя по книге медленно рукой,

Читал про чью-то горькую судьбу.

А мать его глядела на меня

Сквозь пустоту дотла сгоревших лет,

Глядела, не тревожа, не храня

Той памяти, в которой счастья нет.

И были мне глаза ее страшны

Спокойствием, направленным в упор

И так печально уходящим вдаль,

И я у черной каменной стены

Стоял и чувствовал себя как вор,

Укравший эту тайную печаль.

Да, ты была моей и не моей…

Читай мой мальчик! Ухожу я вдаль

И знаю: материнская печаль,

Украденная, вдвое тяжелей.

1966

* * *

Шах-и-Зинда,

Самарканд

Я тебя молю не о покое.

Ты иным зовешь меня сюда.

Надо мной бессмертье голубое –

Купола твои, Шах-и-Зинда.

Я пришел не скорбным и не нищим,

Но в священной каменной пыли

Мы смятенным духом вечно ищем,

Словно там родное погребли.

О искусство, возврати потери,

Обожги узором древних стен,

Чтобы мог я в мире соразмерить,

Что ушло и что дано взамен.

1966

* * *

Над сонным легче – доброму и злому,

Лицо живет, но безответно. Там,

Наверно, свет увиден по-иному,

И так понятно бодрствующим нам:

Там жизнь – как луч, который

преломила

Усталости ночная глубина,

И возвращает мстительная сила

Все, что тобою прожито, со дна.

Минувший день, назойливым возвратом

Не мучь меня до завтрашнего дня,

Иль, может, злишься ты перед собратом,

Что есть еще в запасе у меня?

Но может, с горькой истиной условясь,

В такие ночи в несвободном сне

Уже ничем не скованная совесть

Тебя как есть показывает мне.

1967

* * *

Нетерпеливый трепет звезд

Земли бестрепетной не будит.

А ночь – как разведенный мост

Меж днем былым и тем, что будет.

И вся громада пустоты,

Что давит на плечи отвесно,

Нам говорит, что я и ты –

Причастны оба к этой бездне.

1967

* * *

В такие красные закаты

Деревья старые и те

Дрожат,

Как будто виноваты

В своей осенней нищете.

Но в их изгибах обнаженней

Я вижу напряженье сил,

С которым леса шум тяжелый

Здесь каждый ствол их возносил.

1968

* * *

Нет, лучше б ни теперь, ни впредь

В безрадостную пору

Так близко, близко не смотреть

В твой зрак, ночная прорубь.

Холодный, черный, неживой…

Я знал глаза такие:

Они глядят, но ни одной

Звезды в них ночь не кинет.

Но вот губами я приник

Из проруби напиться –

И чую, чую, как родник

Ко мне со дна стремится.

И задышало в глубине,

И влажно губ коснулось,

И ты, уснувшая во мне,

От холода проснулась.

1968

* * *

Не бросал свое сердце, как жребий,

На дороге во мгле.

Три огня проносила ты в небе,

А теперь твой огонь – на земле.

Эти рельсы, сведенные далью,

Разбежались и брызнули врозь.

Но огонь — над обманчивой сталью

Средь раздвинутых настежь берез.

И гнетущая свеяна дрема

С твоих плеч, со сквозного стекла, –

Недоступно, светло, невесомо

Поднялась и в окне замерла.

И глядишь сквозь мелькающий хаос,

Как на самом краю

Я с землею лечу, задыхаясь,

На притихшую душу твою.

1969

* * *

Ты торопилась, ты хотела

Увидеть праздник. Так взгляни:

Зеленый, красный, синий, белый –

О чем там говорят огни?

Ты подойди со мной поближе,

Встань у обрыва на краю –

Пускай, пускай они пронижут

Всем разноцветьем жизнь твою.

И здесь увидевши воочью

Свеченье вытянутых рук,

для триумфальной нашей ночи

На каждый цвет найду я звук.

1969

* * *

Ничего, что этот лед – без звона

Что камыш – не свищет,

В немоте прозрачной и бездонной

Нас никто не сыщет.

Мы опять с тобою отлетели,

И не дивно даже,

Что внизу остались только тени,

Да и те не наши.

Сквозь кристаллы воздуха увидим

То, что нас томило…

Но не будем счет вести обидам,

Пролетая мимо.

А пока – неузнанные дали,

Как душа хотела,

Будто нам другое сердце дали

И другое тело.

1969

* * *

И с горы мы увидели это:

Островки отрешенной земли

И разлив, как внезапный край света, –

Вот куда мы с тобой добрели.

Видишь – лодка стоит у причала

И весло от лучей горячо.

В складках волн я читаю начало,

А чего – неизвестно еще.

И встречая раздольные воды,

Этот ветер, что бьет по плечу,

Я вдыхаю избыток свободы,

Но пустынности их не хочу.

Эти кем-то забытые сходни –

Для шагов осторожных твоих, –

Так всходи и забудь, что сегодня

Слишком много дано на двоих.

1970

* * *

И опять возник он с темным вязом –

Прямо с неба нисходящий склон.

Ты с какой минутой жизни связан?

Памятью какою осенен?

Ничего припомнить не могу я,

Ничего я вслух не назову.

Но, как речь, до времени глухую,

Шум листвы я слышу наяву.

В этом шуме ни тоски, ни смуты,

Думы нет в морщинах на стволе, –

Делит жизнь на вечность и минуты

Тот, кто знает срок свой на земле.

И к стволу я телом припадаю,

Принимаю ток незримых сил,

Словно сам я ничего не знаю

Или знал, да здесь на миг забыл.

1970

* * *

В час, как дождик короткий и празднично чистый

Чем-то душу наполнит,

Молодая упругость рябиновой кисти

О тебе мне напомнит.

Не постиг я, каким создала твое сердце природа,

Но всегда мне казалось,

Что сродни ему зрелость неполного раннего плода

И стыдливая завязь.

А мое ведь иное – в нем поровну мрака и света,

И порой, что ни делай,

Для него в этом мире как будто два цвета –

Только черный да белый.

Не зови нищетой – это грани враждующих истин.

С ними горше и легче.

Ты поймешь это все, когда рук обессиленных кисти

Мне уронишь на плечи.

1970

* * *

Я губ твоих не потревожу…

Дремли, не злясь и не маня.

Огнем небес и дрожью кожи

Мой день выходит из меня.

Необожженной, молодой –

Тебе отрадно с этим телом,

Что пахнет нефтью, и водой,

И теплым камнем обомшелым.

1970

* * *

Н. Б.

…Да, я нечасто говорю с тобой,

И, кажется, впервые – слишком длинно.

Здесь ветер, долгий, жаркий, полевой,

Идет спокойно ширью всей равнины.

И вот, встречаясь с ветром грудь на грудь,

Себе кажусь я грубым и плечистым.

И я, ка он на стане где-нибудь,

Мы оба пахнем, словно трактористы,

Дымком, соляркой, тронутой землей,

Горячей переломанной соломой.

Здесь жизни ход – нагруженный, иной

(И, может статься, чересчур земной),

Чем там, где люди сеют в мире слово,

А пожинают – впрочем, что кому.

Те два посева сравнивать не ново

И не всегда разумно – потому

Давай с тобой доверимся на слово

В стихии – чувству, в остальном – уму,

И даже если все смешает ветер,

Как этой жизни – отдаюсь ему.

1970

* * *

Налево – сосны над водой,

Направо – белый

и в безлунности –

Высокий берег меловой,

Нахмурясь, накрепко

задумался.

Еще не высветлен зенит,

Но облака уже разорваны.

Что мне шумит?

Что мне звенит

Далече рано перед зорями?

Трехтонка с флягами прошла,

И, алюминиево-голые,

Так плотно трутся их тела

Как бы со срезанными головами.

Гремит разболтанный прицеп,

Рога кидая на две стороны.

Моторный гул уходит в степь

Далече рано перед зорями.

Теки, река, и берег гладь,

Пусть берег волны гранью

трогает.

Иные воды, да не вспять,

А все – сужденной им дорогою.

И сколько здесь костей хранит

Земля, что накрест переорана!..

Звезда железная звенит

Далече рано перед зорями.

1971

НА РАССВЕТЕ

Снегирей орешник взвешивал

На концах ветвей.

Мальчик шел по снегу свежему

Мимо снегирей.

Не веселой, не угрюмою,

А какой невесть,

Вдруг застигнут был он думою

И напрягся весь.

Встал средь леса ранним путником –

Набок голова –

и по первоснежью прутиком

Стал чертить слова:

«Этот снег не белый – розовый,

Он от снегиря.

На рассвете из Березова

Проходил здесь я…»

И печатно имя выставил

Прутиком внизу,

И не слышал, как высвистывал

Некий дух в лесу.

Снегирей смахнув с орешника,

В жажде буйных дел,

Дух над мальчиком –

Над грешником –

Зычно загудел:

– А зачем ты пишешь по лесу

Имя на снегу?

Иль добрался здесь до полюса?

Иль прошел тайгу?

Снег ему не белый – розовый…

Погляди сперва!

И под валенками россыпью –

Первые слова.

Но едва спиной широкою

Повернулся дух,

Мальчик вслед ему сорокою

Прострочил их вслух.

Первый стих, сливая в голосе

Дерзость, боль и смех,

Покатился: эхом – по лесу

И слезами – в снег.

1970

Добавить комментарий